手にある巨大な槍は、砲塔として機能する。胸元から放たれた光は質量のある攻撃手段となって、建造物をことごとく破壊し尽くした。

逃げなければならないのに、生きていたいならその場をすぐに離れるべきなのに、衝撃のあまり、動けなかった。

――世界が滅ぶとは、こういうことか。

誰もこの滅びに抗うことはできない。思考の裏をそんな確信がよぎる。

ふと、見上げるこちらの視線を受けて、巨人が振り返ったような気がした。

目が合った瞬間、全身が更に強張り――。

「――くぉらぁ! 起きろTYPE:μ! 学習訓練の時間だぞ!」

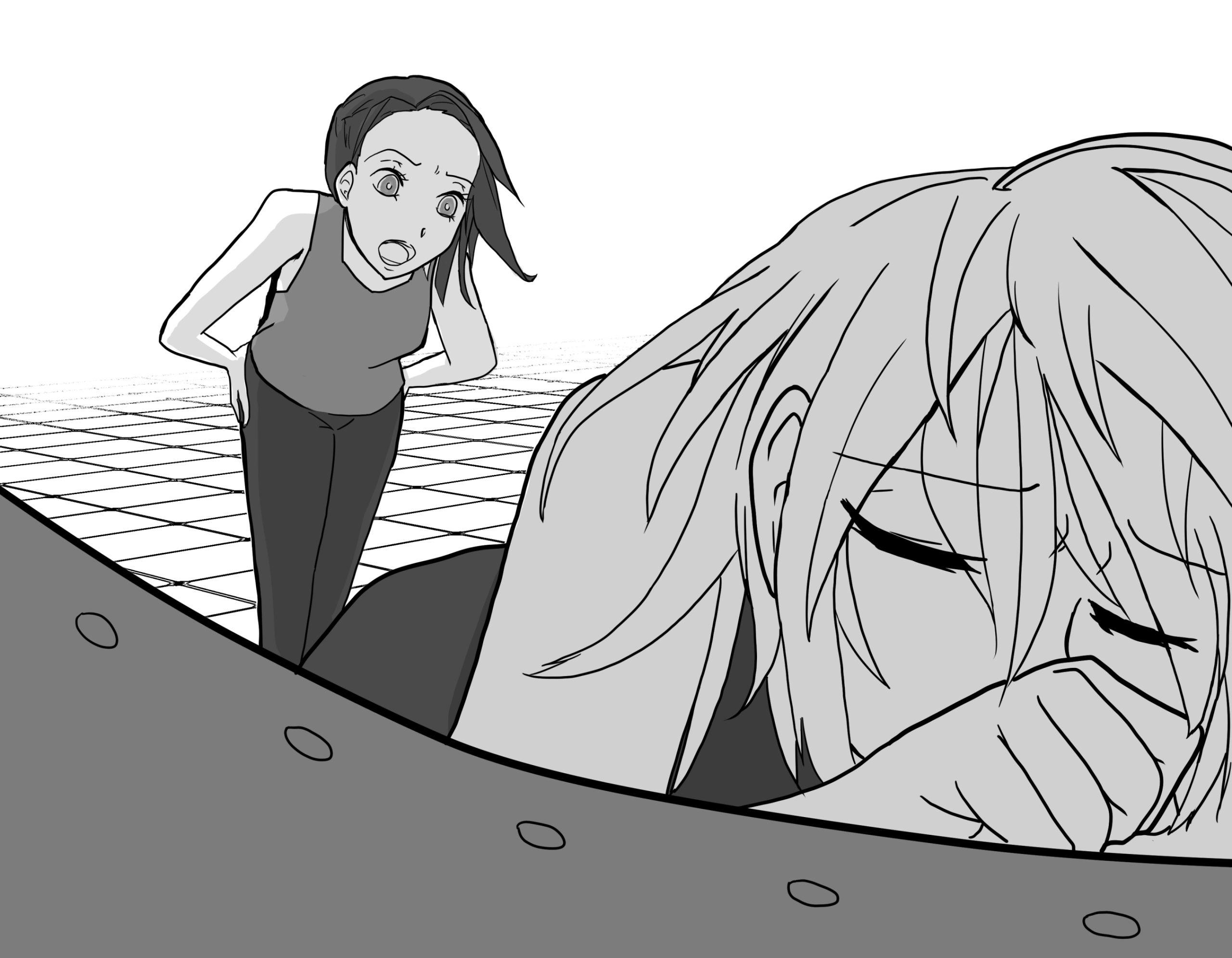

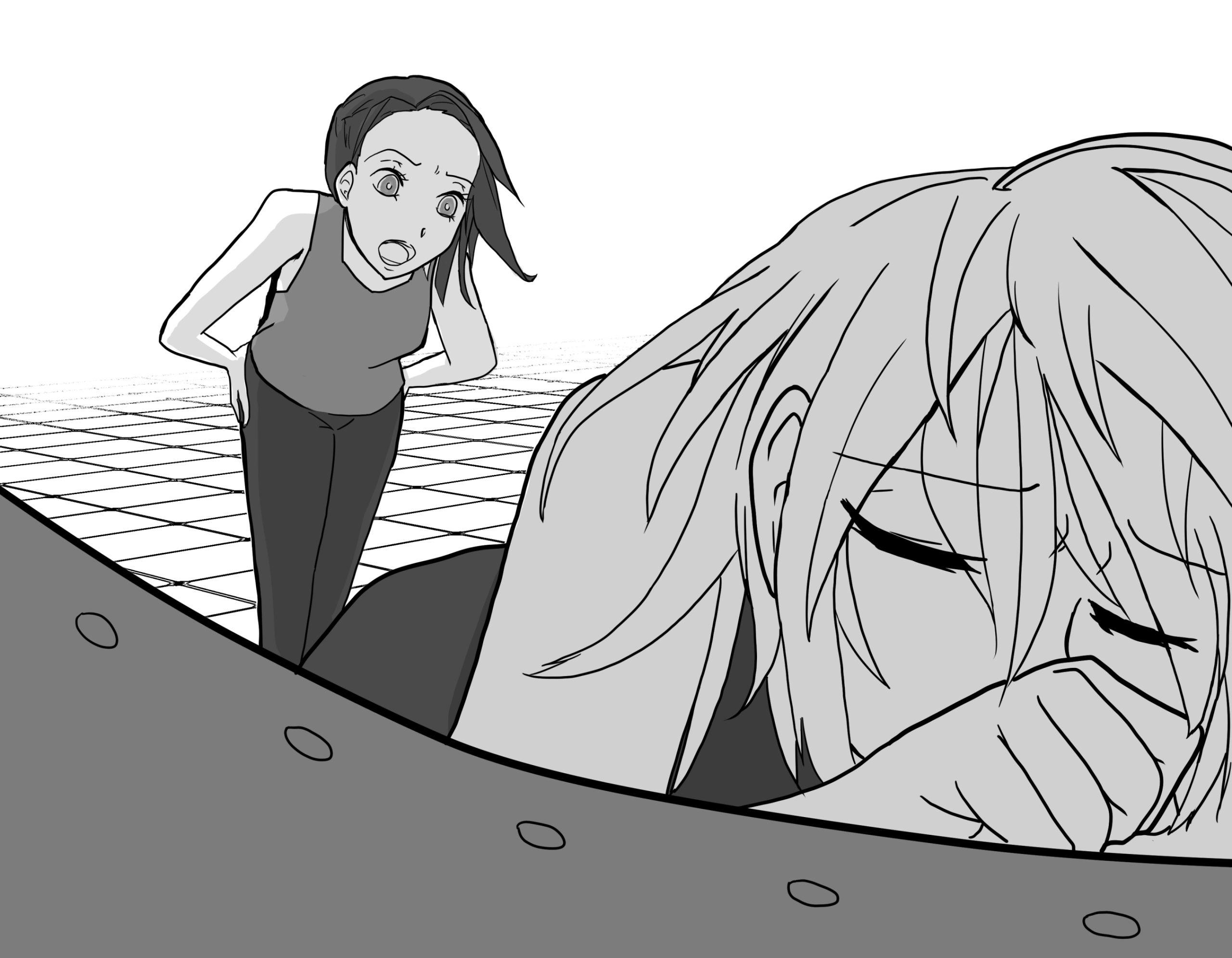

カプセルの中で休眠状態だったμは、聴覚が捉えた声にぎくっと目を見開いた。こちらをしかめっ面でのぞき込んでいたのは同僚のアンドロイドのTYPE:λだった。青いカラーリングの人工頭髪を揺らし、彼女はμが覚醒したのを確かめると破顔した。

「よし、起きたね。おはようμ。再度言うけど、学習訓練の時間だよ。ゼムが集合かけてるから、早く行こう」

「ゼムが……」

発声機能はまだ本調子ではないようだ。掠れた声が喉から漏れた。

μは目を半分伏せ、カプセルの中で身をよじってλから顔を隠した。

「いやだぁ……あの人の訓練は聞いているのがつらい……」

「こら……それでも戦闘型ぁ?」

「機種選定をきっと開発の人が間違えた……。人格プログラムの乱数がよくない……何度も言うけど向いてない。生まれてきたのが間違いだった。わかってる。みんな過去最大の失敗作だって頭を抱えてる」

「後ろ向きになるななるな。ほら行くわよ」

「いーやーだぁあああ……」

しかし、無情にもカプセルの蓋は開き、λの手がμの体を引きずり出した。いやいやと形だけ駄々をこねたものの、諦めて身を起こし、床の上に降り立った。

μが休憩をとっていたのは、斜めに傾けて設置された円筒型の休眠装置だ。同じような装置がいくつも立ち並ぶ間を、渋々λの後をついて歩いて行く。そのμの脇から、足音が近づいてきた。

「あれ、μ。まだ寝てたんだ?」

「あ、リーゼだ」

白衣を着込んだ若い女性が近づいてきた。μたちアンドロイドの出力調整や稼働状況の管理を担当する人間だ。何かに気づいたように腕の時計で時刻を確認してから、栗色の目を瞬かせてこちらを見た。

「もう訓練始まるよ? まだ調整が済んでないの?」

「ん、それは大丈夫」

体の調子はすべて問題ない、とμは頷いた。

「よし、いいこと聞いた。じゃあ訓練にさっさと行くとしましょうね!」

「……あ」

λがいる前でうっかりしていた。μの愕然とした顔に、リーゼは堪えきれないといった様子で噴き出した。

*

「――戦闘型のアンドロイドは、戦略演算システムMOTHERの支援を受け、それぞれ独立して状況に対応するのが一人一人の役目だ。君たちが特に人体の構造を模して作られているのはなぜか。分かるかな」

教習ルームに、教官のゼムの声が響いた。

「はい、教官。人間とバディを組んで幅広く作戦を行うためです。加えて、人間に親近感を抱かせ、円滑に兵器として運用してもらうことが副効用として挙げられます」

あの声はTYPE:εだな。相変わらずの優等生ぶりにそっと嫌気を抱えつつ、μはぼーっと講義を聞き流す。

「その通り。汎用型の作戦実行兵器として、人間が持ち合わせない膂力、頑丈さを重視して戦闘型アンドロイドは開発された。しかし、アンドロイドの開発は歴史的に困難を極めた。特に難航したのは独立思考型オペレーティングシステムの開発だ。例えば統計型の機械学習には大量の計算リソースを必要とするが、『限られて偏った』データハウスをベースとした再帰型思考系の確立には、応用や汎用性に問題があった。それに比べれば、冷却システム、またエネルギー供給の問題は、人間様の形態を保つこと、エネルギー源から独立して行動することの両立には厳しい壁となったが、まだ解決可能な問題だった」

ゼムの説明は続き、ルーム前方のスクリーンの資料が切り替わる。

「そこで、人類は新しいアプローチをとった。生物機械工学の応用だ。人間が最高の素材だった。人類は深層学習、ニューラルネットワークの開発思想をさらに深め、人工的に人間の脳のような、外入力と内入力によって絶えず成長する思考モデルを再現しようとした。無駄があること、一見初めは論理的でなく網羅的であることこそが遊びとなり、柔軟性と最適解を生み出す。このニューラルネットワークの設計思想に、さらに常時多様な入力を受け付ける状態を付加した。――だが、あらゆる情報に受け身になり、流されていっては意味がない。いかに思考ルーチンに志向性、主体性、一貫性を持たせるかという問題が発生する。しかも入力できる情報体験は試行回数も時間も限られている。しかしこのデータで最大の結果を得たい。どうする、λ?」

「限られた範囲内でいくつかのパラメータを変更する。ABテストを繰り返すなど、複数のパターンを同時に比較検証します。――つまり、私たちのように、あえて多様性を持たせたTYPEを複数作り出して、最も効果量が高いモデルを探します」

「いい答えだ」

ゼムは満足そうに頷いた。

「機種選定をきっと開発の人が間違えた……。人格プログラムの乱数がよくない……何度も言うけど向いてない。生まれてきたのが間違いだった。わかってる。みんな過去最大の失敗作だって頭を抱えてる」

「後ろ向きになるななるな。ほら行くわよ」

「いーやーだぁあああ……」

しかし、無情にもカプセルの蓋は開き、λの手がμの体を引きずり出した。いやいやと形だけ駄々をこねたものの、諦めて身を起こし、床の上に降り立った。

μが休憩をとっていたのは、斜めに傾けて設置された円筒型の休眠装置だ。同じような装置がいくつも立ち並ぶ間を、渋々λの後をついて歩いて行く。そのμの脇から、足音が近づいてきた。

「あれ、μ。まだ寝てたんだ?」

「あ、リーゼだ」

白衣を着込んだ若い女性が近づいてきた。μたちアンドロイドの出力調整や稼働状況の管理を担当する人間だ。何かに気づいたように腕の時計で時刻を確認してから、栗色の目を瞬かせてこちらを見た。

「もう訓練始まるよ? まだ調整が済んでないの?」

「ん、それは大丈夫」

体の調子はすべて問題ない、とμは頷いた。

「よし、いいこと聞いた。じゃあ訓練にさっさと行くとしましょうね!」

「……あ」

λがいる前でうっかりしていた。μの愕然とした顔に、リーゼは堪えきれないといった様子で噴き出した。

*

「――戦闘型のアンドロイドは、戦略演算システムMOTHERの支援を受け、それぞれ独立して状況に対応するのが一人一人の役目だ。君たちが特に人体の構造を模して作られているのはなぜか。分かるかな」

教習ルームに、教官のゼムの声が響いた。

「はい、教官。人間とバディを組んで幅広く作戦を行うためです。加えて、人間に親近感を抱かせ、円滑に兵器として運用してもらうことが副効用として挙げられます」

あの声はTYPE:εだな。相変わらずの優等生ぶりにそっと嫌気を抱えつつ、μはぼーっと講義を聞き流す。

「その通り。汎用型の作戦実行兵器として、人間が持ち合わせない膂力、頑丈さを重視して戦闘型アンドロイドは開発された。しかし、アンドロイドの開発は歴史的に困難を極めた。特に難航したのは独立思考型オペレーティングシステムの開発だ。例えば統計型の機械学習には大量の計算リソースを必要とするが、『限られて偏った』データハウスをベースとした再帰型思考系の確立には、応用や汎用性に問題があった。それに比べれば、冷却システム、またエネルギー供給の問題は、人間様の形態を保つこと、エネルギー源から独立して行動することの両立には厳しい壁となったが、まだ解決可能な問題だった」

ゼムの説明は続き、ルーム前方のスクリーンの資料が切り替わる。

「そこで、人類は新しいアプローチをとった。生物機械工学の応用だ。人間が最高の素材だった。人類は深層学習、ニューラルネットワークの開発思想をさらに深め、人工的に人間の脳のような、外入力と内入力によって絶えず成長する思考モデルを再現しようとした。無駄があること、一見初めは論理的でなく網羅的であることこそが遊びとなり、柔軟性と最適解を生み出す。このニューラルネットワークの設計思想に、さらに常時多様な入力を受け付ける状態を付加した。――だが、あらゆる情報に受け身になり、流されていっては意味がない。いかに思考ルーチンに志向性、主体性、一貫性を持たせるかという問題が発生する。しかも入力できる情報体験は試行回数も時間も限られている。しかしこのデータで最大の結果を得たい。どうする、λ?」

「限られた範囲内でいくつかのパラメータを変更する。ABテストを繰り返すなど、複数のパターンを同時に比較検証します。――つまり、私たちのように、あえて多様性を持たせたTYPEを複数作り出して、最も効果量が高いモデルを探します」

「いい答えだ」

ゼムは満足そうに頷いた。